Pendant des décennies, le Salvador a souffert de la violence des gangs de rue (les soi-disant maras), qui se sont profondément enracinés dans la société après la guerre civile. Dans les années 1990, à la fin du conflit et avec les expulsions massives de membres de gangs des États-Unis, les groupes criminels ont rapidement gagné en influence dans le pays. Les plus importants sont la Mara Salvatrucha (MS-13) et le Barrio 18 (18th Street), qui sont nés au sein de la diaspora salvadorienne à Los Angeles et ont été rapatriés au Salvador par le biais d’expulsions. Outre ceux-ci, il existait des groupes plus petits comme La Máquina, Mao Mao et Mirada Loca. En 2020, le nombre de membres de gangs actifs était estimé à 60 000 et celui des sympathisants ou « collaborateurs » à environ 400 000. Ces gangs ont comblé un vide social, recrutant des jeunes défavorisés, et ont rapidement étendu leur influence à de nombreuses régions du pays.

L’activité criminelle des maras englobe l’extorsion, le trafic illégal de drogue, les meurtres et la terreur imposée aux habitants des quartiers contrôlés. Par exemple, les gangs imposent à la population la « renta » – une taxe de « protection » pour les commerces – et punissent sévèrement la désobéissance. En 2015, année record, le taux d’homicides du Salvador a atteint 103 pour 100 000 habitants, l’un des plus élevés au monde. L’influence des gangs se faisait sentir jusque dans la politique : des criminels interdisaient aux candidats de faire campagne dans « leurs » zones et se vantaient d’influencer les résultats électoraux. En réponse, les autorités ont adopté des mesures drastiques : dès 2003-2004, les opérations « Mano Dura » (« Poigne de fer ») ont entraîné des arrestations massives de suspects. En 2012, le gouvernement a négocié une trêve temporaire avec MS-13 et Barrio 18, ce qui a réduit les homicides, mais celle-ci s’est effondrée deux ans plus tard. En 2015, la Cour suprême a classé les deux gangs comme organisations terroristes. Cependant, il était impossible de les contrôler totalement jusqu’à très récemment.

Les gangs de rue du Salvador : histoire, structure et activités

Origine et expansion. La plupart des gangs salvadoriens sont nés à l’étranger : la Mara Salvatrucha (MS-13) et la Mara 18 se sont formées dans les quartiers pauvres de Los Angeles dans les années 1980, parmi des immigrés d’Amérique centrale fuyant la guerre civile. Après la fin du conflit, les États-Unis ont expulsé des milliers de criminels vers leur pays d’origine, entraînant le transfert de gangs structurés au Salvador. De retour au pays, les « mareros » (membres de gangs) ont rapidement recruté des jeunes locaux issus de milieux marginalisés, comblant ainsi le vide laissé par l’absence de soutien étatique. Les gangs sont divisés en cellules (clicas – « cliques »), chacune contrôlant un territoire spécifique et portant son propre nom. Par exemple, MS-13 comprend des cliques telles que « Park View Locos », « Leeward Criminals », etc., dont les tags sont visibles en graffiti sur les murs des quartiers.

Structure et influence. Les gangs de rue du Salvador possèdent une structure hiérarchique. Les chefs sont souvent incarcérés et transmettent leurs ordres « à l’extérieur » via des intermédiaires. Les membres ordinaires sont regroupés en petites cliques qui opèrent localement. Chaque gang a ses propres symboles, surnoms et un code strict. Les principales sources de revenus sont le racket (extorsion d’argent aux commerçants et habitants), le trafic de drogue, les vols, le vol de voitures et d’autres crimes. Les gangs s’opposent non seulement à l’État mais s’affrontent également entre eux (principalement MS-13 contre Barrio 18) pour le contrôle des territoires. Au sommet de l’activité des gangs (années 2010), la vie quotidienne de millions de Salvadoriens était placée sous leur contrôle – de nombreux quartiers étaient considérés comme des « zones rouges » où les étrangers entraient à leurs risques et périls.

Le pouvoir des gangs est maintenu par la terreur. La désobéissance est sanctionnée par des représailles brutales : meurtre, torture, enlèvement. Les gangs imposent également leurs propres « règles » aux résidents – par exemple, instaurent des couvre-feux et régulent les relations entre jeunes. La présence des maras est visible partout : les quartiers sont couverts de leurs graffitis avec des numéros (« 18 », « 13 ») et des abréviations, les jeunes arborent des tatouages distinctifs et utilisent des signes de main pour indiquer leur appartenance. Pendant longtemps, les autorités n’ont pas su répondre de façon adéquate : les prisons étaient surpeuplées, et des fonctionnaires corrompus concluaient souvent des accords secrets avec les chefs de gangs. Cependant, dans les années 2020, la situation est devenue si critique que le gouvernement a décidé de prendre des mesures inédites pour éradiquer la criminalité organisée de rue.

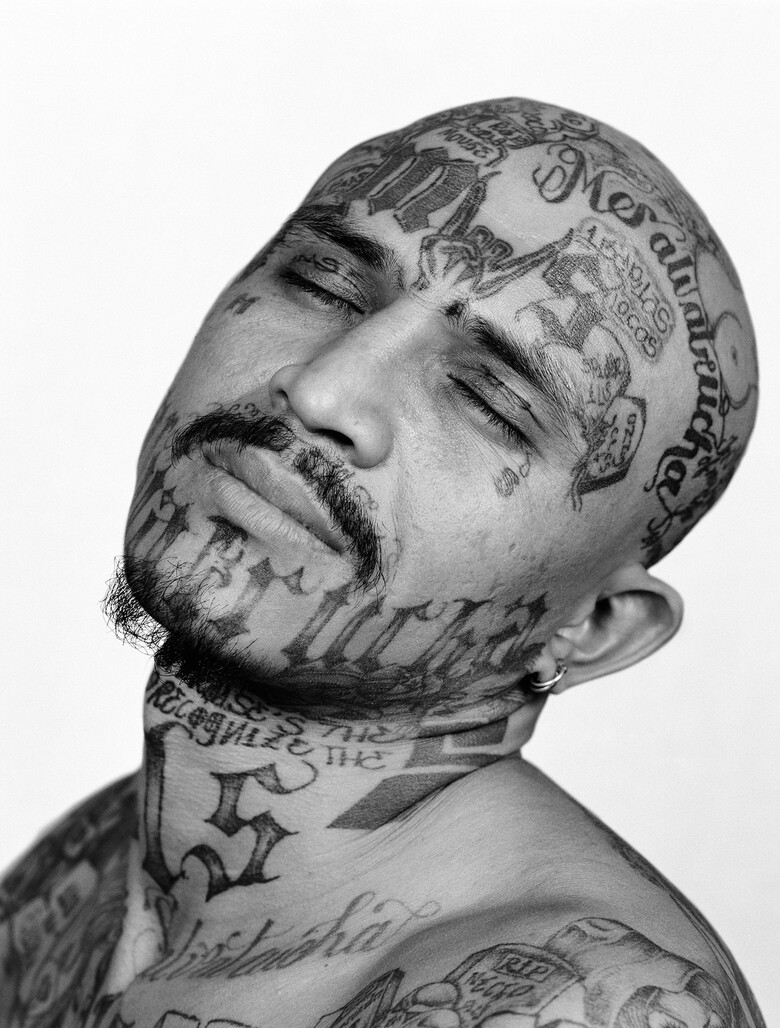

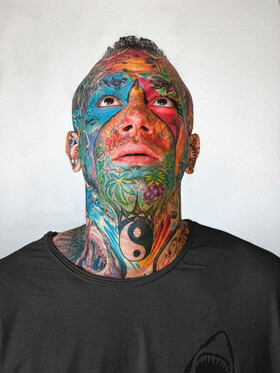

Tatouages distinctifs des gangs

L’un des attributs les plus reconnaissables des gangs de rue salvadoriens est leurs tatouages. Se faire tatouer est devenu une tradition chez les maras, reflétant l’identité, la loyauté et « l’histoire de combat » du membre. Historiquement, chez la Mara Salvatrucha et le Barrio 18, il existait une règle tacite : un nouveau membre devait se faire tatouer les symboles du gang, se « marquant » ainsi devant la société. Les motifs populaires incluent de grandes lettres et chiffres (comme « MS », « 18 » ou « X8 »), des écritures gothiques avec les noms des gangs (Salvatrucha, Dieciocho), des images de crânes, démons, machettes croisées et d’autres symboles intimidants. Chaque tatouage a une signification : il peut indiquer le rang dans le gang, le nombre de « missions réalisées » (jusqu’à des meurtres), une clique particulière ou un événement important.

Par exemple, l’image de la mort avec une faux chez les membres du Barrio 18 symbolise la volonté de tuer et de mourir pour le gang, tandis qu’une toile d’araignée représente le pouvoir et l’expansion de l’influence. Les abréviations tatouées, les slogans (« Mi vida loca » – « ma vie folle », représenté par trois points en triangle) et les symboles religieux sont courants : par exemple, la Vierge de Guadalupe pour le Barrio 18 (un clin d’œil aux racines mexicaines du groupe), le visage de Jésus avec des lettres « MS » cachées pour la Salvatrucha. Certains signes sont purement pratiques : le fil barbelé sur la peau signifie une longue peine de prison et la fidélité au gang même derrière les barreaux.

Autrefois, les membres de gangs couvraient tout leur corps, y compris leur visage, de tatouages, affichant ouvertement leur appartenance. Les combattants de la MS-13, par exemple, étaient connus pour leurs visages tatoués et le chiffre « 13 » sur le front ou le cou. Mais ces dernières années, la situation a changé : les tatouages visibles sont devenus inutiles et même indésirables. Sous la pression de mesures anti-gangs strictes au Salvador et dans les pays voisins (où un simple tatouage pouvait entraîner une arrestation pour soupçon d’appartenance à un gang), les chefs ont ordonné l’abandon de la pratique des tatouages visibles. De nombreux jeunes mareros ne se font tatouer que sous les vêtements ou pas du tout pour éviter l’attention de la police. Cependant, parmi l’ancienne génération, on trouve encore des personnes dont le corps est presque entièrement tatoué, racontant l’histoire de leur « carrière » dans le gang. Le tatouage reste un rituel symbolique important – une sorte de « passeport » pour le marero, un signe visuel d’un attachement à vie à la « famille » criminelle.

Il est intéressant de noter que les tatouages servent non seulement à l’auto-expression et à l’intimidation, mais aussi comme moyen de communication. Les policiers expérimentés ont appris à « lire » les tatouages : ils peuvent déterminer l’appartenance à une clique particulière, la spécialisation (par exemple, un dessin de tour de prison peut signifier que le porteur assure l’ordre en détention) ou même le surnom personnel du membre. Mais cette information visible s’est retournée contre les gangs : les autorités, identifiant les maras grâce à leurs tatouages, sont devenues plus efficaces pour suivre leurs mouvements et connexions. Ainsi, l’ère des tatouages voyants cède progressivement la place à un symbolisme plus discret. Néanmoins, l’héritage de cette culture est solidement ancré dans l’image du crime salvadorien : les images des chiffres « 18 » ou « MS-13 » sur les murs et les corps restent un sombre rappel des années où les gangs terrorisaient le pays en toute impunité.

La nouvelle « super-prison » pour les membres de gangs

En 2022, le gouvernement du Salvador, sous la direction du président Nayib Bukele, a lancé une campagne sans précédent contre les gangs de rue – la soi-disant « guerre contre les pandillas » (« guerre contre les gangs »). Le déclencheur a été une flambée de violence en mars 2022, lorsque des gangs ont tué 87 personnes en un seul week-end, établissant un sombre record du plus grand nombre de meurtres en une journée depuis la guerre. Bukele a obtenu l’instauration de l’état d’exception, permettant d’arrêter des milliers de suspects de participation à des gangs sans mandat ni accusation. En un an, ces arrestations ont dépassé 60 000. Face à la saturation des prisons, les autorités ont décidé de construire un nouveau centre pénitentiaire immense, spécifiquement pour les membres des maras.

La construction a débuté à la mi-2022 à un rythme accéléré, et en janvier 2023, le complexe était prêt. La nouvelle prison a été baptisée Centre de Confinement du Terrorisme (Centro de Confinamiento del Terrorismo, ou CECOT). Elle est située dans une zone isolée – dans la municipalité de Tecoluca, département de San Vicente, au pied du volcan San Vicente. L’ampleur de l’établissement est sans précédent : le complexe s’étend sur 23 hectares, entouré d’une zone surveillée d’environ 140 hectares supplémentaires. Les murs fortifiés, à plusieurs couches et hauts de 11 mètres, sont surmontés de barbelés, le périmètre est surveillé par 19 tours de guet, et des clôtures électriques sont installées aux coins. À l’intérieur, on compte huit blocs cellulaires, d’une capacité totale de 40 000 détenus. Cela fait de CECOT la plus grande prison non seulement du Salvador, mais de toute l’Amérique latine. La conception et la construction du complexe ont coûté environ 100 millions de dollars américains à l’État – une somme énorme pour un petit pays, justifiée par la situation extrême en matière de criminalité.

Le premier groupe de prisonniers – 2 000 accusés d’appartenance à un gang – a été transféré au CECOT en février 2023, dans le plus grand secret et sous haute sécurité. La prison s’est rapidement remplie : en juin 2024, elle comptait 14 532 détenus, et à la fin de 2024, le nombre atteignait 20 000 (soit environ la moitié de la capacité prévue). En fait, CECOT est devenu le lieu d’isolement de la plupart des mareros arrêtés lors de la campagne de Bukele.

Les conditions dans la nouvelle prison sont extrêmement dures. Les détenus sont logés dans des cellules communes d’environ 100 m², avec en moyenne 65 à 70 personnes par cellule – soit moins de 2 m² par personne. Chaque cellule dispose de 80 couchettes en métal, mais sans matelas ni literie. Les cellules sont éclairées en permanence, 24 heures sur 24, par des lumières vives qui ne s’éteignent jamais.

Chaque cellule ne dispose que de deux toilettes et deux lavabos, ce qui explique les conditions d’hygiène extrêmement précaires dues à la surpopulation. La nourriture servie aux détenus est maigre : haricots, bouillie de maïs, riz et œufs, servis deux fois par jour. Aucun ustensile n’est distribué (pour des raisons de sécurité). Les sorties à l’air libre, les visites familiales et les appels téléphoniques sont interdits – les détenus passent pratiquement toute la journée enfermés, ne quittant leur cellule que brièvement pour de rares visioconférences avec des juges ou pour des déplacements disciplinaires ou démonstratifs à travers l’établissement. L’administration a annoncé qu’il n’existe aucun programme de réhabilitation ou de réexamen des peines pour ces détenus : selon le ministre de la Justice, Gustavo Villatoro, « ces criminels ne reviendront jamais dans la société ». Il s’agit en fait d’une peine à perpétuité sans espoir de libération – telle est la position du gouvernement envers les membres de gangs au CECOT. Pour maintenir l’ordre, une importante force de sécurité a été mobilisée : le complexe est surveillé 24 heures sur 24 par 600 soldats et 250 policiers.

Le régime dans la « méga-prison » est extrêmement sévère, suscitant à la fois des éloges et des critiques. Les partisans du président Bukele soulignent que, finalement, des milliers de meurtriers et de racketteurs sont isolés de la société : la prison est devenue l’incarnation physique de la victoire de l’État sur les maras. À l’inverse, les défenseurs des droits humains tirent la sonnette d’alarme : les arrestations de masse ont souvent été effectuées sans preuves suffisantes et l’enfermement dans de telles conditions équivaut à de la torture. On signale des décès de détenus dus à la maladie et au manque de soins médicaux. Les familles des détenus se plaignent de n’avoir aucune nouvelle de leurs proches depuis des mois. Les organisations internationales (Human Rights Watch, Amnesty International, etc.) accusent le gouvernement du Salvador de violer les droits humains fondamentaux au nom d’une « victoire rapide » douteuse contre la criminalité. Bukele rejette les critiques, affirmant que la priorité est de protéger la vie des citoyens respectueux des lois et citant la forte baisse du taux d’homicides – en 2022–2023, ce taux est tombé à un niveau historiquement bas. En effet, selon les données officielles, en 2023 le Salvador ne figurait plus parmi les pays les plus dangereux au monde – principalement parce que des dizaines de milliers de mareros actifs sont désormais derrière les barreaux.

La campagne intransigeante de Bukele contre les gangs de rue a radicalement changé la situation de la criminalité au Salvador. Début 2025, plus de 70 000 présumés mareros étaient incarcérés – en fait, toute une génération a été éloignée du monde du crime organisé. Les rues autrefois contrôlées par les gangs retournent progressivement sous le contrôle de l’État : les taux de meurtres ont chuté, la pression des extorsions sur les entreprises a diminué. De nombreux Salvadoriens, pour la première fois depuis des années, se sentent relativement en sécurité dans leurs quartiers. Mais une telle « victoire » a un coût élevé. Le pays reste sous état d’exception, les libertés des citoyens sont fortement restreintes, et les forces de sécurité disposent de pouvoirs étendus. Les prisons sont surpeuplées, et la situation au CECOT en témoigne. Les défenseurs des droits de l’homme craignent qu’en l’absence de traitement des causes sociales de la violence des gangs – pauvreté, chômage, manque d’opportunités pour les jeunes – la dureté du système répressif n’entraîne de nouveaux problèmes à l’avenir.

Néanmoins, l’expérience du Salvador attire déjà l’attention d’autres pays de la région. L’expression « hacer un Bukele » (« faire un Bukele ») est devenue synonyme de politique anti-criminalité sévère. Les gouvernements voisins étudient le modèle salvadorien – de la répression totale à la construction de prisons ultra-grandes – comme une solution possible contre leurs propres groupes criminels. Nayib Bukele lui-même, dont la cote de popularité a explosé grâce à sa guerre contre les gangs, a déclaré son intention de poursuivre jusqu’à l’éradication des maras. Il est trop tôt pour juger des résultats à long terme de cette stratégie. Une chose est sûre : les gangs de rue du Salvador ne se sentent plus intouchables, et leurs tatouages et graffitis menaçants s’effacent peu à peu face à une nouvelle réalité, alors que l’État cherche à reprendre le contrôle des rues et de la vie de ses citoyens.

Comments (0)