在通常被潮流和视觉噪音主导的刺青世界中,刘振泉,也被称为Ken,带来了一种意想不到的宁静。从中国上海的画室出发,他创作的刺青作品更像是一幅冥想般的绘画——融合了精细线条、水墨技法以及对传统中国艺术的热爱。他的作品并不喧嚣夺目,而是邀请人们进行沉思。

Ken与视觉艺术的联系始于童年。他被山水画和中国水墨技法的优雅克制所吸引。但他的转向刺青是在青少年时期,当他第一次纹身并被这种媒介的情感与美学力量所震撼时发生的。一篇关于刺青艺术家日常生活的报道坚定了他的决定——他知道,自己已经找到了人生的方向。

“刺青不像一份普通、无聊的工作——它正是我想要的职业,”Ken说。“我真心享受这个职业带给我的一切。”

到2014年,Ken开始在广州美容美发学院接受系统的培训。一年后,他正式开启职业生涯,进入行业时除了热情和毅力,几乎一无所有。早期的岁月充满了经济不稳定和自我怀疑。Ken常常同时从事两份工作以维持生计,同时稳步提升自己的技艺和信心。

Ken的旅程之所以引人入胜,是因为其中蕴含着一种安静而坚定的意志。他并非以豪言壮语或清晰的成功公式登场,而是不断尝试——有时失败,有时成长——但始终在打磨自己的艺术身份。

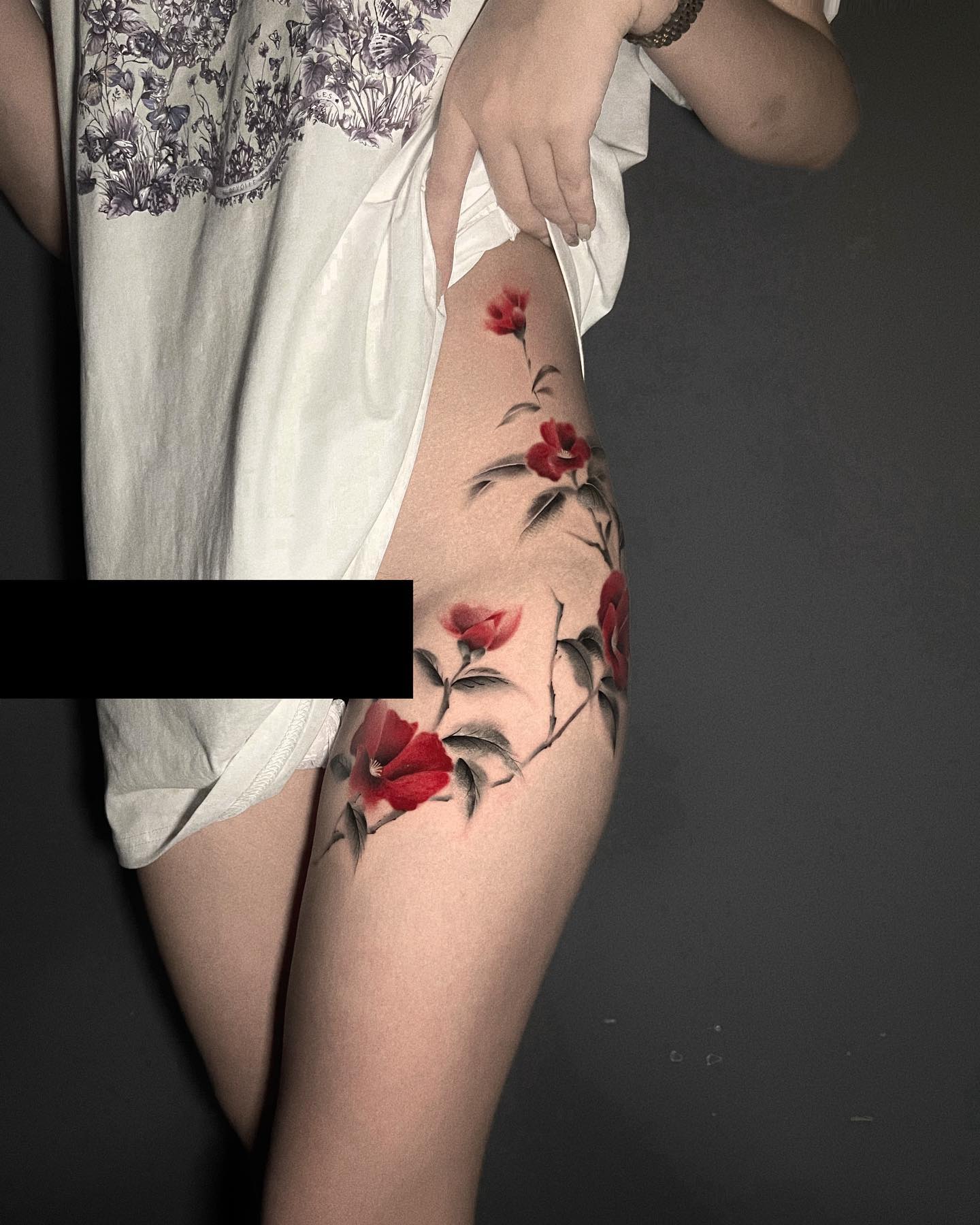

他最初面临的挑战是写实性。从小接触水墨与笔触的流畅性,适应写实刺青对精确度的严格要求显得困难。为此,他深入研究素描,增强了对深度和细节的掌握。这些基础能力后来演变为他标志性的风格:一种细腻融合了极简水彩笔触、精细轮廓线和可控渐变的风格。

.jpeg)

Ken的视觉语言体现了他对中国美学的深切敬意。他尤其受到著名艺术家陈杰水墨与水彩风格的启发,这种影响体现在他作品中柔软与纪律之间的平衡。尽管色彩通常较为低调,但他的作品却充满存在感和意图。

“笔触赋予你自由——艺术绝不应感到受限,”他解释自己的创作过程。

Ken人生中的一个转折点出现在2017年,他在上海国际刺青艺术节的小亚洲传统类别中获得第三名。这一认可标志着他个人与职业上的里程碑。对Ken而言,这不仅仅是站在领奖台上,而是被视作拥有值得倾听的声音的艺术家。

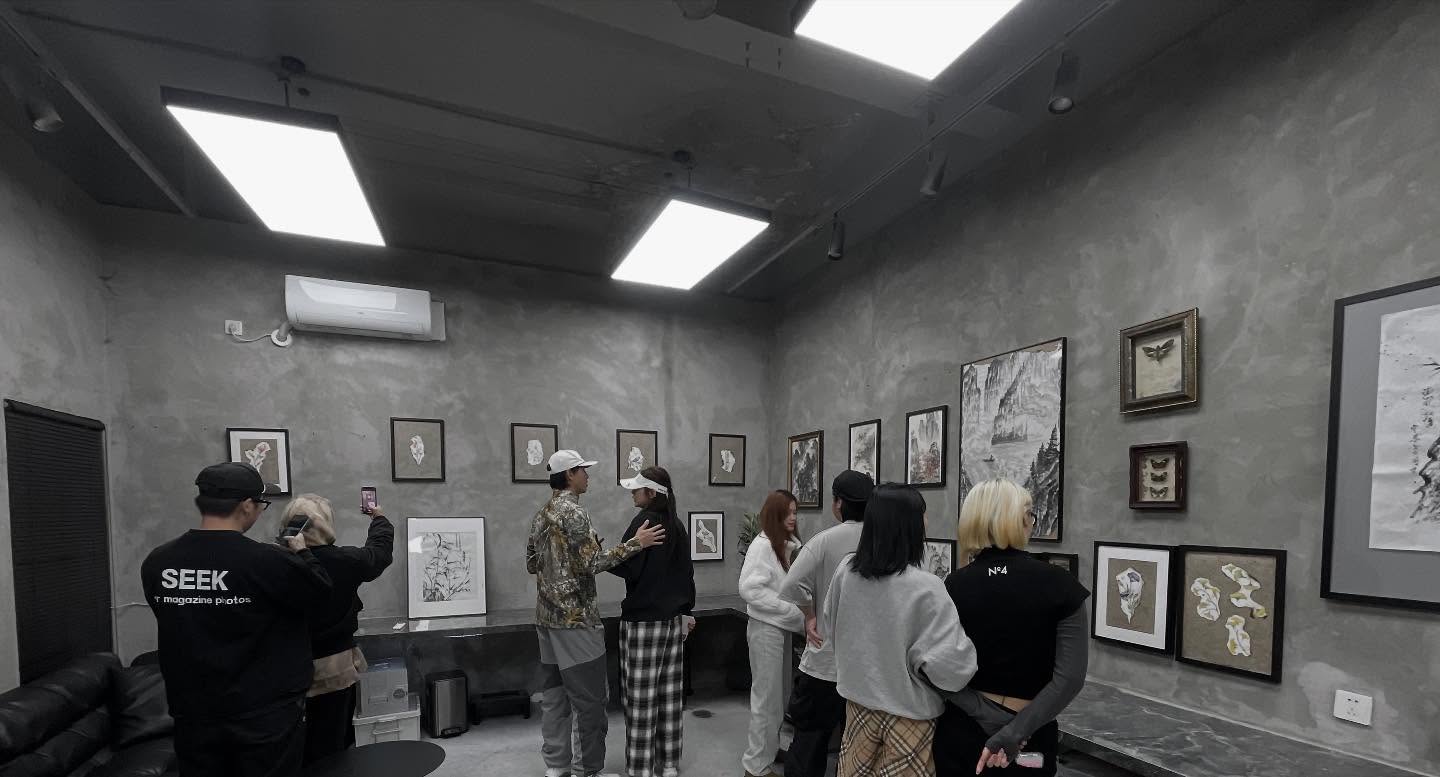

此后,他的知名度稳步上升。在2024年10月,Ken受邀加入中国上海国际刺青艺术博览会的评审团,一个月后又担任了在福州举行的华南刺青艺术展的评委。这是一次完整的闭环——几年前,他还在人群中默默期待被看见。如今,他已成为评判下一代人才的成员之一。

“这让我意识到自己走过的路有多远,”他反思道。“也激励我继续前行,不仅为了自己,也为了下一代艺术家。”

这种不断追求进步的动力也促使Ken拓展到刺青之外。在2025年2月,他在上海举办了个人艺术展,展示了原创绘画和混合媒介作品。这次经历让他探索了脱离皮肤的艺术表达,更贴近了他作为画家的根源,并重新确认了所有创作实践之间的内在联系。

在工作室之外,Ken通过简单的生活方式寻求平衡。他提到,钓鱼能帮助他清空思绪,重置创作的节奏。自然以其安静的节奏和不断变化的形态,常常成为他设计的灵感来源。烹饪也在他的生活中扮演着重要角色——它是一种视觉表达和个人关怀的途径。

尽管深植于个人风格,Ken始终关注每位客户的独特性。对他而言,刺青是一种合作,而非单方面的表达。他仔细倾听,根据客户的愿景调整技法,同时保留自身艺术的完整性。

他尤其擅长处理对比——将黑与灰与选择性色彩结合,通过叠加和色调融合创造出流畅的过渡。无论是朦胧的山景还是抽象的花卉构图,每一件刺青都蕴含着流动感与有意的静止感。

Ken也积极倡导公众对刺青艺术认知的转变。在他看来,刺青并非叛逆或亚文化的象征,而是一种合法且深刻个人化的艺术表达形式。比赛与展览在他看来,是改变主流认知的关键,为刺青艺术家提供了作为真正艺术家被看见的平台。

展望未来,Ken希望自己的作品能走向更广阔的国际舞台。他的旅行愿望清单包括纽约、加利福尼亚、华盛顿以及欧洲的多个城市。但对他而言,超越目的地的,是文化交融以及与多元艺术社区建立联系的机会。

当被问及希望留下的遗产时,Ken并未提及名声,而是强调共鸣。

“我最大的愿望是,即使我离开之后,人们依然会记得我的名字,记得我的作品。”

在一个通常由速度、规模和 spectacle 驱动的行业中,Ken 的方式独树一帜。它缓慢、深思熟虑、亲密。每一个设计都是一场对话,每一件刺青都是一次冥想。他的作品证明了沉默可以诉说一切——而当美建立在意义之上时,它不会随着时间而褪色。

Comments (0)